Canari de posture de forme ronde et au plumage soyeux, il possède un caractère à la fois jovial et posé. De type huppé ou non, il se décline sous plusieurs couleurs dont les plus courantes sont le vert, le bleu, le panaché ou encore le cinnamon.

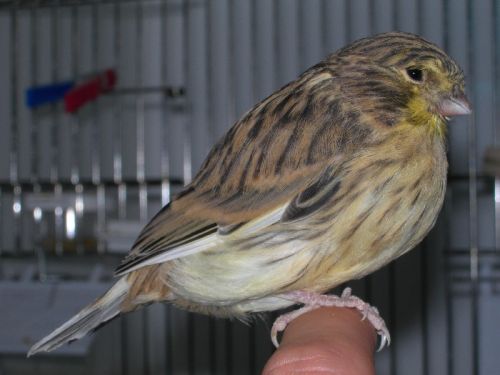

Jeune Gloster Consort vert schimmel posé sur le doigt de son éleveur. De par son caractère peu farouche, le Gloster peut aisément s'apprivoiser.

Gloster Consort vert schimmel, 1er de sa série dans une exposition spécialisée. Le fond vert est autorisé pour les cages de présentation de type « Gloster ».

Depuis longtemps, ce canari de posture britannique connaît un engouement grandissant auprès des éleveurs de canaris de posture ; mais il est toutefois moins bien connu du grand public. Il est pourtant un compagnon idéal pour égayer une maison de son chant doux et mélodieux. Il se montre être également un très bon reproducteur ! Parent attentif et bon nourricier, son élevage ne présente pas de difficulté majeure. Il encourage les amateurs débutants à persévérer dans cette belle aventure qu’est la canariculture. Cependant, si cette race est facile à élever, il ne faut pas perdre de vue que les atouts de la réussite dans l’élevage sont la patience, l’expérience et un long travail de sélection.

Femelle Consort isabelle jaune au nid. Nous remarquons les sourcils bien marqués.

L’origine du Gloster

Le Gloster tient son nom de la région du Gloucestershire. Il est apparu en 1925 en Grande-Bretagne quand Madame Rogerson, habitant à Cheltenham, présente pour la première fois à un show national, quelques canaris de type « Crested miniature ». Ces oiseaux ont été à la base du premier standard de la race. Il remporta un vif succès lors de sa présentation officielle à Londres en 1930. Précisons cependant que son origine n’est pas reconnue de tous. Le terme "Fancy" que l'on peut traduire par "fantaisie" est utilisé de manière générale pour beaucoup de canaris de posture de races anglaises comme le Fife Fancy, le Scotch Fancy, l'Irish Fancy.

Jeunes Gloster au nid, de gauche à droite : Corona vert panaché, Corona isabelle blanc et Consort bleu.

Jeune Corona bleu de 19 jours qui dévoile déjà ses rondeurs.

Présentation et morphologie

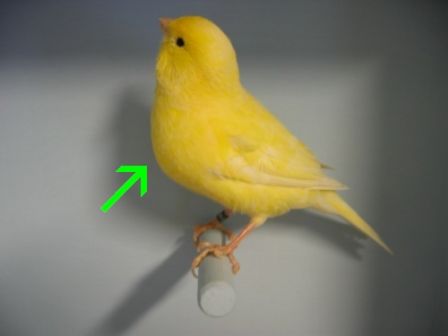

Il existe deux variétés de Gloster. Le premier est le Gloster Corona qui arbore une couronne, et le second est le Gloster Consort qui en est dépourvu. Cette couronne est plus souvent dénommée la huppe. Les deux types sont acceptés aux expositions et ils sont souvent classifiés dans des séries distinctes. Le Gloster est un canari de posture de petite taille, il mesure idéalement 11,5 cm ; cependant, il n’est pas rare de rencontrer des sujets mesurant de 12 à 13 cm. Le Gloster est un canari tout en rondeur, ce qui lui donne un aspect de « boule », si bien que la jonction tête-poitrine-dos est invisible. Le Gloster est sociable et agréable à contempler. C’est aussi un oiseau calme et facile à apprivoiser. Il se déplace sans agressivité en cage ou en volière, et reste toujours attentif.

Toutes les couleurs sont admises à l'exception de la pigmentation rouge, qui est exclue dans le standard de la race. On le retrouve sous une panoplie de tonalités différentes et le panachage est autorisé. Aujourd’hui, outre le vert, le bleu ou le cinnamon (brun à fond jaune) et le fawn (brun à fond blanc), nous pouvons découvrir le Gloster en agate, isabelle et satiné.

Jeune femelle corona cinnamon à peine sortie du nid.

Deux jeunes Gloster de 2 jours attendant la becquée.

Le standard

La tête

La tête du Gloster Consort doit être bien ronde et large avec des sourcils bien marqués. Les joues sont pleines et le bec court et conique. La huppe du Gloster Corona est également bien ronde et en forme de parapluie. Les plumes formant la huppe sont disposées en roue de bicyclette, pas trop courtes pour ne pas découvrir totalement l’œil, ni trop longues pour ne pas couvrir le bec. L’œil est vif et brillant. Le point central de la huppe doit être de la taille d’une tête d’épingle.

Les défauts les plus fréquents chez le Gloster Consort sont : une tête plate ou pincée, pas de sourcil ou encore la présence de petites plumes frisées derrière l’œil (cornes). Chez le Gloster Corona, les défauts sont souvent : une huppe ovale, mal centrée ou ouverte, un point central trop grand, la présence d’un trou dans la nuque.

Jeune Corona vert panaché schimmel prêt pour sa première sortie du nid.

Si la moyenne est de trois jeunes par nid, il n'est pas rare d'observer des couvées de quatre ou cinq jeunes.

Le corps

Le dos est bien rempli, voire bombé. Un dos trop plat ou creux est jugé fautif par le juge. La poitrine est ronde, large et trapue, mais une poitrine trop lourde sera pénalisée. Les ailes sont courtes, collées au corps sans se croiser.

La taille

Si la taille maximale, jusqu’ici autorisée, était de 11,5 cm, le standard actuel a remplacé cette norme chiffrée par cette remarque : « le plus petit possible ».

Jeune Consort fawn.

Le maintien

L’oiseau doit se présenter fièrement, les pattes légèrement fléchies, dans une position semi-érigée ne laissant pas apparaître les cuisses.

Le plumage et la queue

Le plumage doit être doux, propre, de couleur brillante. Les plumes ne peuvent présenter de frisures, elles doivent épouser la forme de l’oiseau, nous parlons alors d'un plumage bien fermé. Les lumps (kystes folliculaires) visibles sont fautifs. La queue doit être courte et étroite dans le prolongement de l’inclinaison du corps. Elle doit être complète et égale. Une queue en forme de queue d'hirondelle est considérée comme fautive.

Détails de la fiche de jugements :

- Tête et huppe : 20

- Corps : 20

- Taille : 20

- Plumage : 15

- Maintien : 10

- Jambes et pattes : 5

- Queue : 5

- Condition : 5

- Total : 100

Les expositions

Après la saison d'élevage et le sevrage des jeunes, vient le temps de la sélection et de l'entraînement en vue des expositions. Avant tout, il faut connaître la théorie, c'est-à-dire connaître le standard, le comprendre et savoir l'interpréter. Mais aussi, connaître les qualités et surtout les défauts de ses oiseaux. Pour se faire une bonne idée du standard, il est vivement conseillé aux débutants de se rendre aux expositions de leur région afin de se faire l'œil.

Bien que le Gloster occupe une grande place dans les expositions classiques (+/- 30 à 40%), il existe d’autres expositions plus spécialisées qui lui sont tout particulièrement réservées. Ces expositions, dîtes « de jugement à l’Anglaise », se déroulent le temps d’une journée sans fiche de jugement et sans classement par nombre de points. Les oiseaux sont classés en séries différentes selon leur type, qu’ils soient Gloster Consort ou Gloster Corona, et selon leur couleur. Le jugement se fait par comparaison. Le juge retient alors les sept meilleurs sujets et seuls eux, sont classés. Les premiers de chaque série sont alors rejugés entre eux, afin de décerner les « best ». Les exposants débutants peuvent tenter leur chance en classe « novice », tandis que les exposants chevronnés ont déjà leur place en classe « champion ». Les Gloster sont exposés dans des cages d'exposition qui leur sont propres. Elles se différencient par leurs dimensions, par la grille de façade qui présente un trou au centre et également, de plus en plus, par leur couleur de fond, le vert clair, bien que le blanc soit encore accepté.

L’alimentation

Le Gloster peut se contenter d'un mélange classique de graines pour canari, cependant, comme il a tendance à l'embonpoint, il est conseillé d'alléger le mélange de base en augmentant le pourcentage d'alpiste. Il existe également des mélanges de graines « posture » mieux appropriés à leur régime alimentaire. Moins riche, ce mélange est composé d’une quantité plus importante d'alpiste, mais ne contient pas de navette. Pour le reste, il appréciera bien entendu les diverses friandises et compléments comme des fruits et légumes.

L’élevage

L’élevage du Gloster ne diffère guère de celui des autres canaris dans la pratique générale, si ce n’est quelques précautions bonnes à prendre lors de la préparation et du choix de l'accouplement.

Le Gloster est souvent conseillé aux éleveurs désireux de débuter l'élevage des canaris de posture. Généralement bon reproducteur, le Gloster peut s’élever, soit en couple, soit alternativement, en utilisant un mâle pour plusieurs femelles. Les femelles sont, en règle générale, des mères attentives et les mâles sont également de bons nourriciers, si bien que certains éleveurs ont souvent recours au Gloster comme couple de soutien. On accouplera généralement Gloster Consort x Corona et vice et versa. Le mariage Gloster Consort x Gloster Consort peut se pratiquer mais ne génère que très peu d’intérêt. Par contre, l’accouplement Gloster Corona x Gloster Corona est totalement à proscrire car, tout comme le facteur blanc dominant ou intensif, la rencontre de ce double facteur « huppe » provoquera une mortalité de plus ou moins 25% des oisillons. Les rescapés présentent alors des défauts de huppe. Du point de vue de la préparation, il faut veiller à bien dégager les organes sexuels en coupant soigneusement les plumes autour du cloaque, qui pourraient gêner la fécondation. Il est parfois nécessaire de tailler la huppe des Gloster Corona afin de bien dégager les yeux pour faciliter le nourrissage des petits. Si le temps d'incubation est identique à celui des autres canaris, Il est courant de constater que les jeunes Gloster évoluent plus vite. Il n'est pas rare de devoir les baguer à 4-5 jours et de les voir quitter le nid vers 17-20 jours.

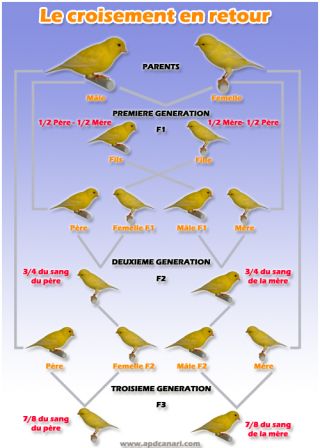

Le choix des accouplements est très important et celui-ci va de pair avec une sélection rigoureuse qui commence évidemment par des critères de forme, mais il ne faut certainement pas négliger pour autant la qualité du plumage. Si les accouplements schimmel x schimmel (plumage long et souple dont la plume n’est pas colorée jusqu’à son extrémité et dont l’aspect givré donne une impression de dilution de la couleur à l’inverse du plumage intensif) sont très courants, ce type d'accouplement ne peut se répéter de génération en génération sans tenir compte de la texture et de la longueur de la plume. Les accouplements répétés de sujets à plumes longues, provoquent l'apparition de kystes folliculaire (lumps). Afin d'éviter de tels problèmes, il est indispensable de posséder dans son élevage, de bons intensifs et des schimmels à plumes courtes voire dures. La connaissance de la plume est donc primordiale. L'usage des couleurs comme le cinnamon, le fawn, l'agate, l'isabelle et le satiné doit se faire avec la plus grande prudence car, très vite, la qualité de forme et de plumage risque d'en être diminuée. D'un point de vue génétique, seul le mâle peut être porteur d'une couleur autre que celle de son phénotype (caractéristiques visibles). Il est donc conseillé de posséder au moins 75% de vert dans son cheptel de reproducteurs et d'avoir recours aux sujets intensifs au moins une fois toutes les trois générations. Les conseils d'éleveurs expérimentés seront très précieux en la matière.

Qu’il soit Consort ou Corona, vert ou satiné blanc, de compagnie ou d’élevage, ce petit canari saura vous séduire tant il possède d’innombrables qualités ! Il saura se faire aimer de son propriétaire et respecter de son éleveur.

Article et Photos par David De Leersnijder, pour la revue Oiseaux Passion n°6