Pardon monsieur, qu’avez-vous comme oiseau dans cette cage ? C’est un canari, chère madame. Ah bon ! Un canari ce n’est pas jaune ?

Beaucoup de personnes l’ignorent, mais un canari n’est pas simplement de couleur jaune. Fort heureusement, il existe de nombreuses variétés en canaris de couleur. Cependant, la couleur jaune du canari est entrée dans les mœurs depuis bien longtemps, l’utilisation de l’expression « jaune canari » est devenue monnaie courante de nos jours. Ce canari a toujours autant de succès aux yeux des éleveurs, comme le démontre la quantité d’oiseaux présentés lors des expositions. Cependant, l’obtention de jaunes de qualité correspondant au standard n’est pas chose aisée.

Le canari jaune est classifié dans la famille des lipochromes en canaris de couleur. La couleur jaune est uniformément répartie sur le plumage de l’oiseau. Les parties cornées sont de couleur claire (chair). La taille idéale de l’oiseau est de 14cm (de la tête à la queue).

Le lipochrome jaune est un oiseau très agréable à contempler tant par sa couleur que par son chant. Il existe depuis des siècles et trouve son origine auprès des canaris verts (noir-jaune). Suite à son élevage, d’autres mutations apparurent et les résultats de ces accouplements sont à la base de la mutation ivoire et du canari lipochrome blanc. C’est aussi grâce à l’accouplement entre le Tarin du Venezuela et le lipochrome jaune que le canari orange vu le jour (le lipochrome rouge d’aujourd’hui).

Chez le canari jaune, aucune mélanine n’est visible, du à l’absence de travail du facteur enzyme, désigné par la lettre E+, mais il possède toujours les caractères héréditaires du noir, de l’agate, du brun ou de l’isabelle.

En lipochrome jaune, la mutation ivoire peut être combinée. Le symbole génétique pour caractériser un canari jaune pur est BL+

Facteur Optique Bleu

La tonalité de la couleur jaune s’exprime du jaune citron, jaune moyen, jaune doré, voir jusqu’à l’orangé. En présence du facteur optique bleu, la couleur jaune ressemble à la teinte du citron (fruit), on parle alors de la couleur « jaune citrin ». Il apporte de la luminosité dans le plumage. Il faut préférer les oiseaux possédant ce facteur optique, car dans le cas inverse, les canaris jaunes sont souvent trop dorés. Ce facteur peut s’exprimer en double exemplaire. Le facteur bleu, est aussi appelé facteur de réflexion.

Formulation génétique :

- B = facteur bleu

- B+ = sans facteur bleu

Chaque personne à une vision différente de la couleur d’un canari jaune et la qualité de la lumière influencera notre perception.

Facteur de Concentration

Le facteur de concentration des caroténoïdes*, désigné par la lettre J, est responsable de trois nuances de jaune.

(*) Les caroténoïdes sont des pigments orangés (carotènes) et jaunes (xanthophylles).

Formulation génétique :

- JJ = jaune soutenu

- JJ+ = jaune non soutenu

- Lorsque le canari jaune a deux facteurs J (homozygote), il est jaune paille, correspondant au génotype JJ. La couleur jaune est très soutenue. Les canaris sont à garder pour l’élevage ou pour les concours.

- Lorsqu'il possède seulement un facteur J (hétérozygote), il est jaune moyen, correspondant au génotype JJ+. Les canaris sont moyens pour l’accouplement et sont les plus courants dans nos élevages.

- Lorsqu'il ne possède pas de facteur J, il est jaune jonquille, correspondant au génotype J+J+. Il faut se séparer de ces oiseaux, car le jaune est trop pâle.

Il faut donc privilégier les canaris dont la couleur jaune est soutenue JJ et combinée au facteur optique bleu en double exemplaire BB. L’oiseau ne paraitra donc pas doré du au facteur optique et correspondra idéalement au lipochrome jaune.

Lipochrome jaune aux yeux noirs ou aux yeux rubis (rouges)

Il existe des canaris jaunes aux yeux noirs ou aux yeux rubis, dans ce deuxième cas, on parlera de lutinos, grâce à l’apport de la mutation Ino ou plus couramment de la mutation satinée. Les inos ont les yeux plus rouges que les satinés. L’élevage des lutinos est plus difficile et aussi moins prolifique. La vue de ces oiseaux est déficiente du au résultat de plusieurs mutations. A la naissance des oisillons, l’éleveur distinguera aisément les lutinos dans une nichée, grâce à la couleur des yeux qui s’observe paupière fermée par transparence (yeux rubis). Il peut arriver que les yeux soient rouges à la naissance et deviennent noirs en quelques jours, c’est du au cas d’isabellisme et ces oiseaux ne seront donc pas classifiés comme des lutinos.

L’avantage des lutinos, c’est qu’ils ne permettent pas la formation de traces noires dans le plumage, car la mutation ino et satinée, inhibent le noir. Il est important de ne pas accoupler un lutino ino avec un lutino satiné ou inversement, car il s’agit de deux mutations différentes. Il est impératif de se renseigner auprès de l’éleveur avant achat, pour connaitre le patrimoine génétique des oiseaux.

La différence de la couleur des yeux permet de distinguer un Lutino Intensif (yeux rubis) d’un Jaune Intensif (yeux noirs).

La différence de la couleur des yeux permet de distinguer un Lutino Intensif (yeux rubis) d’un Jaune Intensif (yeux noirs).

Résultats d'accouplements : La mutation Ino est récessive libre.

Jaune Ino x Jaune Ino

- 100% Jaune Ino

Jaune Ino x Jaune

- 100% Jaune Porteur Ino

Jaune Porteur Ino x Jaune Ino

- 50% Jaune Ino

- 50% Jaune Porteur Ino

Jaune Porteur Ino x Jaune

- 50% Jaune

- 50% Jaune Porteur Ino

- Accouplement déconseillé, car il est impossible de distinguer les porteurs des non-porteurs

Jaune Porteur Ino x Jaune Porteur Ino

- 25% Jaune Ino

- 25% Jaune

- 50% Jaune Porteur Ino

- Accouplement déconseillé, car il est impossible de distinguer les porteurs des non-porteurs

Signification d’un porteur :

- Un porteur, c’est un sujet hétérozygote possédant une mutation qu’il n’exprime pas visuellement.

Une nichée de Lipochromes Jaunes, dont le sujet central est un Lutino (yeux rubis)

Une nichée de Lipochromes Jaunes, dont le sujet central est un Lutino (yeux rubis)

Résultats d'accouplements : La mutation Satinée est liée au sexe.

Mâle Jaune Satiné x Femelle Jaune Satinée

- 100% Jaune Satiné

Mâle Jaune Satiné x Femelle Jaune

- 50% Mâle Jaune Porteur Satiné

- 50% Femelle Jaune Satinée

- Accouplement autosexables

Mâle Jaune x Femelle Jaune Satiné

- 50% Mâle Jaune Porteur Satiné

- 50% Femelle Jaune

Mâle Jaune Porteur Satiné x Femelle Jaune Satinée

- 25% Mâle Jaune Satiné

- 25% Mâle Jaune Porteur Satiné

- 25% Femelle Jaune Satinée

- 25% Femelle Jaune

Mâle Jaune Porteur Satiné x Femelle Jaune

- 25% Mâle Jaune

- 25% Mâle Jaune Porteur Satiné

- 25% Femelle Satinée

- 25% Femelle Jaune

De gauche à droite : Jaune schimmel – Lutino intensif – Lutino schimmel – Jaune intensif

De gauche à droite : Jaune schimmel – Lutino intensif – Lutino schimmel – Jaune intensif

Le Facteur Intensif – Schimmel – Mosaïque

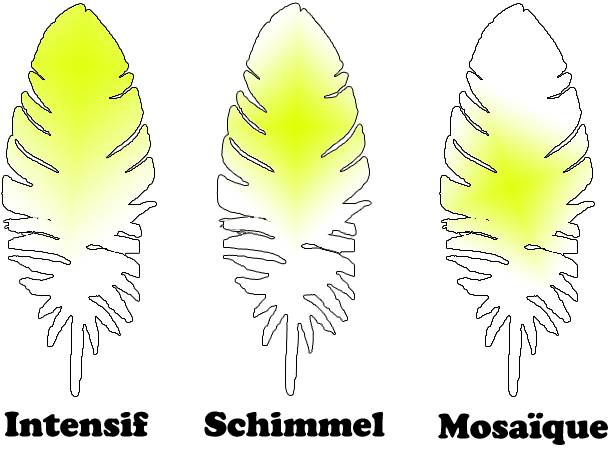

Le lipochrome jaune se caractérise en 3 catégories pour désigner la qualité et la structure de la plume. Le partie inférieure de la plume, appelée sous-plume est commune aux trois, elle est de couleur blanche.

La partie supérieure de la plume est :

- pour l’intensif, colorée jusqu’à son extrémité et uniformément répartie

- pour le schimmel, colorée en laissant apparaitre à son extrémité une bordure blanche

- pour le mosaïque, colorée uniquement à la moitié de la plume.

L’intensif

Le facteur intensif est une mutation dominante sur le schimmel. Il permet aux pigments caroténoïdiens de se fixer de façon maximale sur les barbes et barbules de la plume. La croissance de la plume chez l’intensif est ralentie, ce qui a pour résultat de donner un plumage plus serré et fortement coloré en jaune. Généralement, les lipochromes intensifs ont une structure de plumes courtes, cependant, des canaris intensifs à plumes longues existent aussi.

Le standard stipule : « Il faut préférer les sujets qui présentent aucune trace de givrage. Chez eux, le pigment lipochromique doit atteindre l’extrémité de chaque plume.»

En concours, il est conseillé de présenter les mâles, car les femelles présentent généralement un givrage trop important dans la partie dorsale de l’oiseau, au niveau de la nuque. Cependant, il existe des femelles possédant un plumage exceptionnel et qui dans ce cas pourront concourir.

Duo de Lipochromes Jaune Intensifs

Duo de Lipochromes Jaune Intensifs

Les principaux défauts à éviter :

- traces de mélanine sur les parties cornées ou dans le plumage

- manque de profondeur et de richesse dans la couleur de fond

- trace de schimmel

- bicolore

- manque de coloration des rémiges et des rectrices

- plumage trop doré

- manque de facteur optique

Dans cette catégorie sont repris :

- Jaune intensif

- Jaune ivoire intensif

- Lutino intensif

- Lutino ivoire intensif

Formulation génétique :

- I = intensif

Une bordure blanche est bien visible à l’extrémité de la plume pour le schimmel (à gauche), tandis que pour l’intensif, la plume est colorée entièrement (à droite).

Une bordure blanche est bien visible à l’extrémité de la plume pour le schimmel (à gauche), tandis que pour l’intensif, la plume est colorée entièrement (à droite).

Le Schimmel

Le facteur schimmel, d’origine sauvage, permet aux pigments caroténoïdiens de se fixer en grande partie sur les barbes et barbules de la plume. Il reste une partie non-colorée à l’extrémité de la plume, qui donne au plumage de l’oiseau un aspect givré (écaillage). La structure de la plume est différente, elle est plus volumineuse, plus souple et généralement plus longue.

Le standard stipule : « Il faut préférer les sujets dont l’écaillage est petit, net et uniforme. »

En concours, il faut privilégier les mâles, car le schimmel est généralement mieux réparti. Chez les femelles schimmel, des traces de givre sont souvent trop importantes au niveau du cou, du dos et des flancs.

Un Stam de Lipochromes Jaunes Schimmels

Un Stam de Lipochromes Jaunes Schimmels

Les principaux défauts à éviter :

- traces de mélanine sur les parties cornées ou dans le plumage

- manque de profondeur et de richesse dans la couleur de fond

- bicolore

- manque de coloration des rémiges et des rectrices

- manque de facteur optique

- couleur de fond impure

- givrage trop important et mal réparti

Dans cette catégorie sont repris :

- Jaune schimmel

- Jaune ivoire schimmel

- Lutino schimmel

- Lutino ivoire schimmel

Formulation génétique :

- I+ = non-intensif = schimmel*

(*) Le facteur schimmel est aussi appelé « non-intensif ».

Différence de schimmel entre deux lipochromes jaunes. Il faut préférer un jaune schimmel dont l’écaillage est net, petit et uniformément réparti sur le plumage, comme le sujet de droite.

Différence de schimmel entre deux lipochromes jaunes. Il faut préférer un jaune schimmel dont l’écaillage est net, petit et uniformément réparti sur le plumage, comme le sujet de droite.

Le Mosaïque

Le facteur mosaïque a trouvé son origine suite à l’hybridation avec le Tarin du Venezuela. Le canari mosaïque a la particularité d’exprimer la couleur jaune (caroténoïdes) uniquement aux points d’élections, qui sont au nombre de quatre, la tête, les épaulettes, la poitrine et le croupion. Ces quatre zones forment le ‘patron mosaïque’ de l’oiseau.

Le sexage chez les mosaïques est facilité par la différence entre le mâle et la femelle, on parle alors de dimorphisme sexuel. Le mâle dispose d’un masque complet entourant le bec s’arrêtant en pointe en arrière des yeux, tandis que la femelle dispose d’une ligne oculaire parfaitement visible.

En concours, le terme T1 (type 1) est utilisé pour désigner les femelles et le terme T2 (type 2) pour les mâles. Les deux sexes peuvent être présentés. Le patron mosaïque doit être parfait, car c’est un oiseau de contraste.

Lipochrome Jaune Mosaïque T2 (Mâle)

Lipochrome Jaune Mosaïque T2 (Mâle)

Lipochrome Jaune Mosaïque T1 (Femelle)

Lipochrome Jaune Mosaïque T1 (Femelle)

Les principaux défauts à éviter :

- traces de mélanine sur les parties cornées ou dans le plumage

- masque trop important derrière l’œil chez les mâles

- ligne oculaire trop étendue chez les femelles

- manque de profondeur dans le patron mosaïque

- zones d’élections mal définies

- givrage trop important sur le plumage long des femelles

- manque de pureté dans les zones claires (blanches)

- lipochrome trop important dans les rectrices

- ailes et queues colorées

Dans cette catégorie sont repris :

- Jaune mosaïque

- Jaune ivoire mosaïque

- Lutino mosaïque

- Lutino ivoire mosaïque

Formulation génétique :

- Im = mosaïque (pour la répartition du lipochrome sur chaque plume)

- pm = patron mosaïque (les zones d’élections)

- pm+ = non-mosaïque

La Mutation Ivoire

L’ivoire a pour influence d’atténuer de moitié la couleur lipochromique du canari jaune. La tonalité de jaune est comparable à une couleur crème, d’où le nom d’ivoire donné à cette mutation. La structure de la plume est modifiée, la plume est plus douce et plus soyeuse.

La mutation ivoire étant combinée aux facteurs intensifs, schimmels ou mosaïques, les principaux défauts à éviter ont déjà été cités. Cependant, en ivoire, une erreur récurrente, les oiseaux sont trop ternes et manquent de luminosité.

Lipochrome Jaune Ivoire Intensif

Lipochrome Jaune Ivoire Intensif

Lipochrome Jaune Ivoire Schimmel

Lipochrome Jaune Ivoire Schimmel

Formulation génétique :

- iv = mutation ivoire

- iv+ = non ivoire

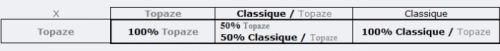

Résultats d'accouplements : L’Ivoire est une mutation récessive liée au sexe.

Mâle Jaune Ivoire x Femelle Jaune Ivoire

- 100% Jaune Ivoire

Mâle Jaune Ivoire x Femelle Jaune

- 50% Mâle Jaune Porteur Ivoire

- 50% Femelle Jaune Ivoire

- Accouplement autosexables

Mâle Jaune x Femelle Jaune Ivoire

- 50% Mâle Jaune Porteur Ivoire

- 50% Femelle Jaune

Mâle Jaune Porteur Ivoire x Femelle Jaune Ivoire

- 25% Mâle Jaune Ivoire

- 25% Mâle Jaune Porteur Ivoire

- 25% Femelle Jaune Ivoire

- 25% Femelle Jaune

Mâle Jaune Porteur Ivoire x Femelle Jaune

- 25% Mâle Jaune

- 25% Mâle Jaune Porteur Ivoire

- 25% Femelle Ivoire

- 25% Femelle Jaune

- Accouplement déconseillé, car il est impossible de distinguer les porteurs des non-porteurs

Le lipochrome aux ailes blanches

Crée par nos amis Italiens, le lipochrome aux ailes blanches est une nouvelle mutation reconnue depuis peu. Sa transmission est liée au sexe. Les rémiges et rectrices sont blanches par inhibition de dépôt du lipochrome. Cette mutation commence seulement à arriver dans les élevages européens.

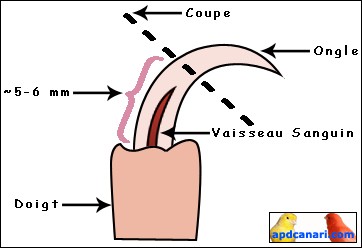

Méthode de sexage

Dès la fin de la mue, l’éleveur séparera les intensifs des schimmels. Il distinguera aisément les mâles des femelles grâce à la différence de tonalité dans la couleur jaune chez l’intensif. Les mâles ont une couleur plus soutenue, plus chaude et sont généralement plus long en taille. Les femelles sont généralement plus citrin. De plus, une ligne de givre dans la nuque caractérise généralement les femelles. Chez les schimmels, le givrage sur le dos est souvent plus marqué pour les femelles que les mâles, du à une longueur de plumes plus importante.

Concernant les mosaïques, il est très facile de sexer les canaris, car leur accouplement est dit autosexable, du à la différence de patron mosaïque.

Accouplement

Le lipochrome jaune est un oiseau souvent conseillé pour les débutants, car il s’élève assez facilement. Cependant, le choix d’un bon accouplement n’est pas aisé. Il est déconseillé d’accoupler deux intensifs ensembles (jeunes chétifs, mauvaise qualité de plume), de même pour deux schimmels (plumage trop long et schimmel mal réparti). L’accouplement idéal est un mâle jaune intensif avec une femelle jaune schimmel ou inversement. Il faut accoupler les sujets ayant un plumage serré.

Les oiseaux comportant des traces de mélanine dans le plumage (tâches noires) pourront être accouplés, à moins que ces zones noires soient trop importantes. Un oiseau tâché ne donnera pas forcement des sujets tachés ou inversement. Cependant, la présence de mélanine est importante pour garder une souche saine et pure. Il est conseillé de ne pas accoupler des oiseaux possédant des tâches noires aux parties cornées (bec et pattes).

Tâche noire acceptable pour l’accouplement quand l’oiseau possède de nombreuses autres qualités.

Tâche noire acceptable pour l’accouplement quand l’oiseau possède de nombreuses autres qualités.

Tâche noire sur le dessus du bec (partie cornée). Cet oiseau est à écarter de l’élevage.

Tâche noire sur le dessus du bec (partie cornée). Cet oiseau est à écarter de l’élevage.

Tâche de mélanine sur le long de la patte (partie cornée). Ce lipochrome jaune est à écarter de l’élevage.

Tâche de mélanine sur le long de la patte (partie cornée). Ce lipochrome jaune est à écarter de l’élevage.

Tâche brune sur les plumes de la queue (rectrices). L’oiseau possède toujours les caractères héréditaires de l’isabelle et du brun.

Tâche brune sur les plumes de la queue (rectrices). L’oiseau possède toujours les caractères héréditaires de l’isabelle et du brun.

Coloration ou pas ?

La coloration est une arme à double tranchants. Quand elle est mal utilisée, elle peut donner des lipochromes trop dorés qui seront pénalisés en concours. Les colorants utilisés sont la xanthophylle ou de la lutéine pour colorer les fonds jaunes. La canthaxanthine quant à elle, est réservée uniquement aux fonds rouges et en cas d’utilisation, les canaris jaunes deviendront orangés. La coloration des rémiges et rectrices s’effectue au nid jusqu’à la fin de la mue.

C’est au gout de l’éleveur de l’utiliser ou non, mais généralement on préfère la méthode naturelle, qui permet une meilleure sélection dans le choix des accouplements.

Les expositions

La concurrence en expositions, dans la série des lipochromes jaune est très élevée. Il n’est pas difficile de constater que cette série est l’une des plus représentée.

Comme il a été dit, en lipochrome jaune intensif et schimmel, il est préférable d’exposer uniquement les mâles, aussi bien pour les lutinos et les ivoires. Pour les mosaïques, les deux sexes sont acceptés et dispose d’une catégorie distincte en concours.

Avant d’exposer un lipochrome jaune, il est important de le laver correctement, en utilisant un shampoing pour bébé. L’oiseau sera plongé jusqu’à la nuque dans un bassin d’eau tiède contenant le shampoing. Le plumage sera nettoyé délicatement avec un blaireau. Le canari sera ensuite rincé à l’eau tiède et épongé soigneusement. Cette opération doit s’effectuer en matinée, pour permettre au canari de se sécher correctement dans sa cage ou dans une cage chauffante et ainsi éviter le refroidissement. Le lavage des oiseaux doit s’effectuer 48 heures avant le jugement, afin de rendre le plumage soyeux et en ordre.

Fiche de jugement : Lipochrome jaune et mosaïque

- Lipochrome : 30 points

- Catégorie (Int.-Sch.-Mos.) : 25 points

- Plumage : 15 points

- Taille et forme : 15 points

- Maintien : 10 points

- Impression générale : 5 points

- Total : 100 points

Conclusion

Le lipochrome jaune est un canari méritant toute notre attention et sa couleur flamboyante en séduira plus d’un. Que se soit seul ou un groupe, le canari jaune continuera à donner de luminosité et de la gaieté dans les yeux de l’amateur.

Article rédigé par Cédric Courbois pour Oiseaux Passion n°8