- Sizerin cabaret : carduelis flammea cabaret

- Sizerin flammé : carduelis flammea flammea

Aspect général

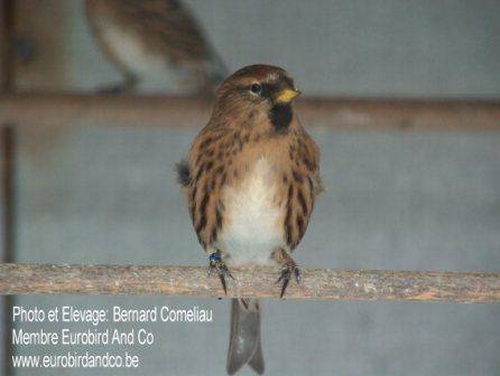

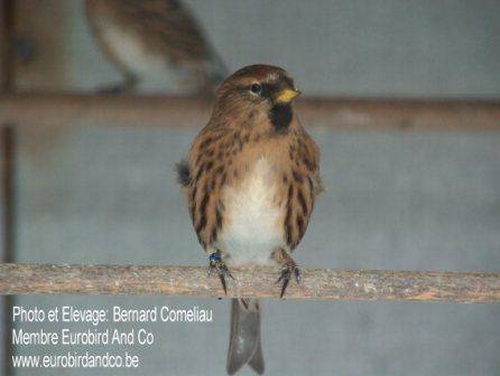

En phénotype sauvage, le mâle sizerin cabaret a un front brunâtre avec la moitié de la couronne d'une couleur rouge carmin, cette couleur pouvant être remplacée par du jaune brun. Le bec est fin et pointu avec la mandibule supérieure brunâtre et la mandibule inférieure jaunâtre. Les trais sourciliers, légèrement brunâtre, sont étroits et réguliers, débutant au-dessus des yeux et allant jusque la nuque. Les yeux sont brun foncé. Les joues et la région auriculaire ont un dessin en forme de demi-lune et sont d'une couleur brun foncé. Le cou, le dos et les épaules sont brun avec des stries étroites et régulières brun foncé qui sont entrecoupées. La couleur de la gorge est brun chaud avec une petite bavette brun foncé de la grandeur d'un petit pois. Le haut et les côtés de la poitrine sont rose carmin, cette couleur pouvant être remplacée par une teinte brun chaud. La couleur de fond est blanc sale et régulièrement striée de fines raies brun qui partent à la hauteur des épaules et qui descendent tout le long des flancs. Le ventre est blanc sale. Au niveau des ailes, les grandes régimes sont d'un brun très foncé, liserées de brun très pâle à l'extrémité des pennes. Les deux barres alaires sont d'un beige léger. Le croupion est lavé de rose carmin ou de brun chaud strié de brun foncé. Au niveau de la queue, les rectrices sont très foncées, liserées de brun pâle à l'extrémité des celles-ci. Les pattes sont d'une couleur brun foncé avec des ongles noirs.

La femelle, quant à elle, porte la même livrée que le mâle, mais elle n'a jamais de rouge carmin ou de jaune brun sur la poitrine, mais uniquement sur la couronne.

Les sizerins de moins d'un an n'ont jamais de rouge carmin sur la poitrine.

Le sizerin flammé se différencie du sizerin cabaret par une plus grande taille, 135-140mm contre 125-135mm pour le cabaret. La couleur de fond du sizerin flammé est plus diluée, d'un brun beige. Les stries brunes sont légèrement plus claires. Les bandes alaires sont aussi plus claires, donc plus visibles. Il y a aussi une tache plus claire dans le dos.

Sizerin cabaret en phénotype classique

En captivité, le sizerin se retrouve sous diverses mutations :

- agate (facteur lié au sexe et récessif)

- isabelle (facteur lié au sexe et récessif)

- brun (facteur lié au sexe et récessif)

- pastel (facteur lié au sexe et récessif)

- brun pastel (facteur lié au sexe et récessif)

- s'ajoute les autres mutations non reconnues par la COM : phaéo (facteur récessif autosomal), perlé (facteur récessif autosomal), cobalt simple facteur (facteur dominant autosomal), cobalt double facteur (co-dominance du facteur cobalt dominant autosomal), brun cobalt (combinaison du facteur cobalt dominant autosomal avec le facteur brun lié au sexe et récessif), agate cobalt (combinaison du facteur cobalt dominant autosomal avec le facteur agate lié au sexe et récessif).

Les sizerins sont généralement bagués en 2,5mm selon l'UOF.

Mutation agate

Le mâle présente un front gris beige avec la moitié de la couronne d'une couleur rouge rose, cette couleur pouvant être remplacée par du jaune brun. Le bec est jaunâtre avec la mandibule supérieure flammée. Les trais sourciliers, de couleur gris beige, sont étroits et réguliers, débutant au-dessus des yeux et allant jusque la nuque. Les yeux sont noir. Les joues et la région auriculaire ont un dessin en forme de demi-lune et sont d'une couleur gris-brun lavé de rose. Les lorums sont grisâtre. Le cou, le dos et les épaules sont gris clair avec des stries régulières gris foncé. La couleur de la gorge est gris clair avec une petite bavette gris foncé de la grandeur d'un petit pois. La couleur de fond de la poitrine est gris clair avec des stries grises sur le haut de la poitrine ; chez les mâles adultes la poitrine peut-être rose. La couleur de fond des flancs est gris clair régulièrement strié de gris, partant du haut de la poitrine et descendant le long des flancs. Le ventre est blanc sale. Au niveau des ailes, les grandes régimes sont d'un gris foncé, liserées de gris clair à l'extrémité des pennes. Les deux barres alaires sont d'un gris clair. Le croupion est gris clair strié de gris foncé. Au niveau de la queue, les rectrices sont gris foncés, liserées de gris clair à l'extrémité des celles-ci. Les pattes sont d'une couleur grisâtre avec des ongles noirs. La femelle, quant à elle, porte la même livrée que le mâle, mais elle n'a jamais de rose sur la poitrine, mais uniquement sur la couronne.

Mutation isabelle

Le mâle présente un front beige avec la moitié de la couronne d'une couleur rouge rose, cette couleur pouvant être remplacée par du jaune brun. Le bec est jaunâtre avec la mandibule supérieure flammée. Les trais sourciliers, de couleur beige, sont étroits et réguliers, débutant au-dessus des yeux et allant jusque la nuque. Les yeux sont brun foncé. Les joues et la région auriculaire ont un dessin en forme de demi-lune et sont d'une couleur beige lavé de rose. Les lorums sont beiges. Le cou, le dos et les épaules sont beige clair avec des stries régulières brun clair. La couleur de la gorge est beige clair avec une petite bavette brun foncé de la grandeur d'un petit pois. La couleur de fond de la poitrine est beige clair avec des stries brun clair sur le haut de la poitrine ; chez les mâles adultes la poitrine peut-être rose (le moins rose est le meilleur). La couleur de fond des flancs est beige clair régulièrement strié de brun clair, partant du haut de la poitrine et descendant le long des flancs. Le ventre est blanc sale. Au niveau des ailes, les régimes primaires sont beige clair et les régimes secondaires sont brun clair. Les deux barres alaires sont d'un beige clair. Le croupion est beige clair strié de brun clair. Au niveau de la queue, les rectrices sont beige clair avec un liseré plus clair très peu visible. Les pattes sont d'une couleur chair tout comme les ongles. La femelle, quant à elle, porte la même livrée que le mâle, mais elle n'a jamais de rose sur la poitrine, mais uniquement sur la couronne.

Mâle

Femelle

Mutation brune

Le mâle présente un front brun beige avec la moitié de la couronne d'une couleur rouge rosé. Le bec est fin et pointu avec la mandibule supérieure brunâtre et la mandibule inférieure jaunâtre. Les trais sourciliers, de couleur beige, sont étroits et réguliers, débutant au-dessus des yeux et allant jusque la nuque. Les yeux sont brun foncé. Les joues et la région auriculaire ont un dessin en forme de demi-lune et sont d'une couleur brune. Le cou, le dos et les épaules sont brun chaud avec des stries étroites et régulières brun foncé. La couleur de la gorge est brun avec une petite bavette brun foncé de la grandeur d'un petit pois. La couleur de fond de la poitrine est brun clair avec des stries brun chaud sur le haut de la poitrine, ces marques de la poitrine sont obligatoire chez le cabaret ; chez les mâles adultes la poitrine peut-être brun lavé de rose. La couleur de fond des flancs est brun clair régulièrement strié de brun chaud, partant du haut de la poitrine et descendant le long des flancs. Le ventre est blanc sale. Au niveau des ailes, les grandes régimes sont brun, liserées de gris beige à l'extrémité des pennes. Les deux barres alaires sont légèrement plus claires (moins visible chez le cabaret que chez le flammé). Le croupion est brun strié de brun chaud et lavé de rose chez les mâles adultes. Au niveau de la queue, les rectrices sont brunes, liserées plus clair à l'extrémité des celles-ci. Les pattes sont d'une couleur chair avec des ongles noirs. La femelle, quant à elle, porte la même livrée que le mâle, mais elle n'a jamais de rose sur la poitrine, mais uniquement sur la couronne.

Sizerins cabaret brun (au fond, un classique)

Mutation pastel

Le sizerin en mutation pastel présente une tête brune striée de brun foncé. Le bec est jaunâtre avec la mandibule supérieure brune. Les yeux sont noirs. Les joues et la région auriculaire ont un dessin en forme de demi-lune et sont d'une couleur brun foncé. Le cou, le dos et les épaules sont brun avec des stries régulières brun foncé. La couleur de la gorge est gris clair avec une petite bavette gris foncé de la grandeur d'un petit pois. La couleur de fond de la poitrine est brun chaud avec des stries brune sur le haut de la poitrine. La couleur de fond des flancs est brun régulièrement strié de brun foncé, partant du haut de la poitrine et descendant le long des flancs. Au niveau des ailes, les grandes régimes sont d'un brun foncé, liserées de beige clair à l'extrémité des pennes. Les deux barres alaires sont d'un brun beige. Le croupion est beige clair strié de brun foncé. Au niveau de la queue, les rectrices sont brunes, liserées de beige à l'extrémité des celles-ci. Les pattes sont d'une couleur chair avec des ongles noirs.

Mutation brun pastel

Le sizerin en mutation brun pastel présente une tête brune striée de brun foncé. Le bec est jaunâtre avec la mandibule supérieure brune. Les yeux sont noirs-bruns. Les joues et la région auriculaire ont un dessin en forme de demi-lune et sont d'une couleur brun foncé. La calotte est rouge. Le cou, le dos et les épaules sont brun avec des stries régulières brun foncé. La couleur de la gorge est gris clair avec une petite bavette gris foncé de la grandeur d'un petit pois. La couleur de fond de la poitrine est brun chaud sans stries visibles. La couleur de fond des flancs est brun avec des stries légèrement visibles pour les mâles, sans stries pour les femelles. Le ventre est blanc sale. Au niveau des ailes, les grandes régimes sont d'un brun foncé, liserées de beige clair à l'extrémité des pennes. Les deux barres alaires sont d'un brun beige. Le croupion est gris beige strié de brun. Au niveau de la queue, les rectrices sont gris beige, liserées de brun à l'extrémité des celles-ci. Les pattes sont d'une couleur chair ainsi que les ongles.

Habitat

Le sizerin flammé habite surtout dans les lointaines toundras septentrionales d'où il entreprend tous les ans, en automne, de grandes invasions vers l'Europe centrale et méridionale. Le sizerin cabaret se rencontre plus dans le Nord de l'Europe, essentiellement dans les Alpes suisses et italiennes, mais se rencontre aussi dans les plaines en Angleterre et en Irlande. Son milieu de prédilection est les forêts de bouleaux.

Nidification

Dans la nature, le sizerin se reproduit de mai en août, faisant ainsi 2, parfois 3 couvées. Le nid est construit la plupart du temps dans des conifères, dans des aulnes ou des saules, plus rarement dans un buisson. Il arrive très fréquemment que de nombreux couples s'installent les uns auprès des autres, formant aussi une véritable colonie. Le nid est réalisé uniquement par la femelle. Il s'agit d'une petite coupe très soignée et épaisse, recouverte pour la partie extérieure de brindilles, des racines, d'aiguilles, de feuilles, d'herbe sèche revêtu d'un camouflage de lichens. Pour la partie intérieure, elle utilise de l'herbe fine, des poils, plumes et duvets végétales, ainsi que des toiles d'araignées.

En captivité, vers la mi-avril début mai, le sizerin va nicher dans un nid métallique, en osier, en coco, etc… camouflé par des fagots de végétations suspendus dans la volière. La femelle utilisera si possible les mêmes matériaux que dans la nature. Il est préférable de disposer les nids en hauteur, et de loger les oiseaux en couple, dans des boxes aux dimensions les plus grandes possibles. L'élevage en volière commune est faisable, mais aussi beaucoup plus aléatoire (nid détruit, oeufs piqués, jeunes éjectés, couvée dérangée par d'autres oiseaux, etc…). L'élevage en cage d'élevage est aussi possible, à condition que les oiseaux sont bien habitués aux dimensions de la cage.

Exemple d'aménagement d'un box

Généralement, deux couvées sont réalisées par an, de mai en août. En captivité, il est déconseillé de laisser la femelle faire une troisième couvée, car elle l'expose à une fatigue plus intense, et ce juste avant la mue, épreuve éprouvante pour les oiseaux. La femelle pond quatre à six oeufs bleu pâle finement marqué de rose pâle et de lila, de dimensions moyennes de 16*12mm, que la femelle couve seule 10 à 12 jours, tandis que le mâle la nourrit au nid. En captivité, certaines femelles commencent à couver dès le premier oeuf, d'autre à partir du troisième œuf. A partir de ce moment là, une attention particulière sera portée sur le comportement du mâle, certains ayant une mauvaise tendance à piquer les oeufs ou détruire le nid. Si tel est le cas, il faut sépare le mâle de la femelle (le placer dans une cage-concours, à l'intérieur de la volière où se trouve la femelle ; ou si le couple est logé dans une batterie, mettre une séparation grillagée de façon à ce que la femelle est les 2/3 de la batterie si possible). La femelle se chargera d'élever seule les jeunes si elle est séparée de son mâle. Dans le cas d'un élevage sans problème, après l'éclosion, la femelle nourrira seule les jeunes, tandis que le mâle nourrit la femelle au nid. Vers le 6ème-7ème jour, les jeunes peuvent être bagués. Vers le 10ème-11ème jour après la naissance, la femelle ne réchauffe plus ses jeunes, et le mâle commence à les alimenter directement. Les jeunes quittent le nid vers le 12ème-15ème jour et seront nourrit par les parents jusqu'au 30ème jour environ.

Nid de sizerin flammé

Nid de sizerin cabaret

Nourriture

Dans la nature, les sizerins se nourrissent essentiellement de graines d'aulne, de bouleau ou encore de conifère. Pendant la période de reproduction, les insectes viennent compléter ce menu.

En captivité, il est possible de lui donner un mélange pour indigènes, des grappes de millets et également de la verdure et toutes les graines des plantes sauvages, tels que le pissenlit, le chiendent, la reine des près, le chardon, la salade, etc… sans oublier les fruits et légumes. Des graines germées compléteront son menu, tout comme de la pâtée à l'oeuf. Un os de sèche et du gris sera toujours présent dans la volière pour éviter un manque de calcium. Au moment de la naissance des jeunes, il est conseillé de donner de la nourriture vivante aux parents, tels que des vers de farine, teignes de ruches, chenilles, pucerons, etc…

Législation pour la France

Les sizerins en mutation isabelle, agate, brun, pastel et brun pastel sont reconnus comme espèce domestique (l'arrêté du 11 août 2006). Par contre, en phénotype sauvage et pour les mutations non reconnues, le Certificat de Capacité est nécessaire. De plus, en ce qui concerne les hybrides, si l'un des parents est considéré comme variété non domestique, il faut l'obtention du Certificat de Capacité pour les détenir en toute légalité. Par contre, si les parents des hybrides sont considérés comme variété domestique, l'obtention du Certificat de Capacité n'est pas nécessaire.

Auteur du texte : JONAS Grégory

Remerciement à VANAUBEL Corentin (vous pouvez visiter son blog) ainsi qu'à COMELIAU Bernard pour leurs photos (vous pouvez visiter son site).

Retrouvez cet article sur mon blog