Attendue avec impatience, la saison de reproduction commence tout doucement dans la plupart des élevages amateurs ou expérimentés.

L'élevage débute chez les canaris vers la mi-mars. Les canariculteurs choisissent souvent la date du 19 mars, dont le dicton est « Pour la Saint Joseph, chaque oiseau bâtit son château ». A cette période de l'année, les oiseaux de la nature entame la saison des amours.

Anatomie du canari

Le système reproducteur des canaris est très éloigné de celui de l'homme. Le male et la femelle possède tous les deux un cloaque. Il s'agit de la partie terminale du système reproducteur, urinaire et digestif des oiseaux. Pour se reproduire, le mâle grimpe sur le dos de la femelle de manière à ce que les deux cloaques rentrent en contact. Il s'agit d'une position périlleuse et par conséquent elle ne dure que quelques secondes mais peut se répéter une ou plusieurs fois par jour.

La femelle n’a qu’un ovaire fonctionnel qui ressemble à une grappe de raisins. A l'intérieur de cet ovaire se trouvent les follicules (le jaune d’œuf) à différents stades de développement. Lorsqu'un follicule est prêt, il est évacué de l'ovaire et reste quelques instants dans le pavillon de l'ovaire. C'est à cet endroit que le follicule rencontre le sperme et donc cela déterminera si l'œuf sera fertile ou non. Ensuite, notre follicule va rejoindre l'oviducte où les différentes membranes vont se déposer (blanc de l'œuf tout d'abord puis un peu plus loin, la membrane de l'œuf et la chambre à air). Enfin, arrivé dans l'utérus, l'œuf prendra sa coquille de calcaire. L’œuf mettra entre 18-48 heures pour réaliser tout le parcours.

Choix des reproducteurs

A partir du mois d'octobre jusqu'à fin janvier, de nombreux oiseaux seront destinés à la vente. C'est à ce moment là, ou l'éleveur sélectionnera ses futurs reproducteurs. Il est conseillé de choisir des oiseaux âgés de minimum 10 mois pour la reproduction. Une femelle peut reproduire correctement jusqu'à l'âge de 4 ans et 5 ans pour un mâle.

L'oiseau devra être en parfaite santé, il sera vif, fier, avec un plumage radieux, les pattes seront lisses et bien entretenues. En soufflant sur le ventre du canari, la peau doit être de couleur jaune orangé et non d'une couleur violacé (signes de maladies).

Sexage des canaris

Pour éviter des surprises lors de l'accouplement, l'éleveur veillera à sexer ses oiseaux avant de débuter la saison de reproduction.

On distingue facilement les mâles par leur chant, même s'il peut arriver à une femelle de chanter pratiquement comme un mâle.

Pour déterminer le sexe de l'oiseau, il suffit de souffler sur le bas ventre au niveau du cloaque. Les femelles ont leur sexe qui se termine dans le prolongement du corps, tandis que les mâles ont une excroissance de l'appareil génital, bien visible au moment de la reproduction.

Femelle

L'éleveur peut avoir recours à une bague amovible de couleurs (généralement en plastique), une fois qu'il a déterminé le sexe de ses occupants. Il aura ainsi une vision plus large sur le nombre de couples qu'il pourra former.

Choix du matériel d'élevage

L'éleveur choisira une cage spacieuse pour ses futurs occupants avec de préférence, une séparation centrale. Cette cage devra faire au minimum 60 cm x 40 cm x 30 cm. Elle pourra disposer d'une grille de fond de cage pour permettre aux oiseaux de ne pas être en contact avec leurs fientes et donc limiter le risque de maladies. Le canari vole en longueur, donc il est important que cette cage soit plus longue que haute. Les barreaux de la cage pour les canaris (becs droits) sont verticaux.

Des perchoirs stables permettront au mâle de cocher plus précisément sa dulcinée.

Le nid sera soit en plastique, en terre cuite, ou en osier. Le plastique permet de nettoyer plus facilement le nid, tandis que le nid en terre cuite (poreux) permet de garder une humidité plus importante à l'intérieur de celui-ci. De nos jours, la plupart des amateurs utilisent le nid en plastique en forme de nichoir. Pour éviter de retrouver les œufs au fond de la cage, il est conseillé de fixer un feutre "antidérapant" dans le fond de chaque nid.

Il existe différents matériaux pour la construction du nid, de la charpie, du sisal, du coton, de la mousse séchée du jardin, de la fibre de coco, des fils de jute,...

Préparation

Beaucoup de personnes ignorent que l'accouplement de deux canaris, ne se prépare pas quelques jours auparavant, mais bien tout au long de l'année. C'est pour cette raison, que l'éleveur doit veiller à garantir une bonne santé et une bonne hygiène de vie à ses protégés. Les femelles sont généralement plus vite prêtes pour reproduire. Il est donc conseillé de séparer les mâles 2 mois avant d'accoupler. Les femelles pourront profiter de la volière commune au maximum, tandis que les mâles prendront place individuellement dans les cages de reproduction.

L'alimentation et les apports en vitamines seront différents pour les deux sexes. Pour les femelles, le choix de leur alimentation sera plus riche. De la pâtée aux œufs sera donnée deux fois par semaine jusqu'au début de la reproduction. Le choix d'une bonne alimentation est important ainsi qu'une eau renouvelée quotidiennement.

Facteurs de reproduction

L'élevage des canaris requière une lumière quotidienne de minimum 14 heures, et d'une température de 15 degrés Celsius (conditions optimales). La reproduction est enclenchée grâce à l'augmentation de lumière qui va agir sur l'hypophyse des oiseaux. C'est pour cette raison, que la date du 19 mars est retenue, car le temps de luminosité est suffisant en condition naturelle.

Quelques amateurs choisiront de débuter la reproduction au mois de janvier ou février, afin de terminer l'élevage plus tôt et pour obtenir des oiseaux plus costauds en vue des expositions. Avec cette méthode, l'utilisation d'un dimmer est vivement conseillée, pour permettre l'augmentation progressive de la lumière jusqu'au 14 heures nécessaires pour reproduire.

Toilletage des parents

Pour les races ou le plumage est assez long (surtout les schimmels), comme le gloster ou norwich par exemple, il est vivement conseillé de toiletter les oiseaux autour de leur cloaque, en coupant à l'aide d'un ciseau le surplus de plumes. Il ne faut cependant pas couper le plumeau (plumes entourant le sexe de l'oiseau), car elles permettent une meilleure transmission du liquide séminale lors de l'accouplement.

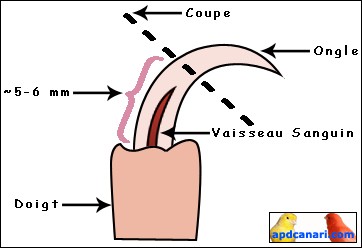

Pour éviter des dégâts dans les nids (perçage des œufs), les ongles des reproducteurs doivent être recoupées.

Afin de garantir un bon nourrissage, le bec des parents doit être de forme conique. Quand l’avant bec est trop long, l'excédent est à couper à l'aide d'une paire de petits ciseaux et il sera égalisé avec une lime à ongles.

Début de la reproduction

Une fois le nid terminé, la femelle commencera à pondre un œuf par jour, le matin de bonne heure, généralement après le levé du soleil. En moyenne, on peut compter 4 œufs par couvée. Le record connu à l'heure actuelle est de 9 œufs pondus. Il peut arriver que la femelle ne ponde pas un jour, mais le jour suivant. Dès que la femelle aura pondu, l'œuf tacheté de couleur gris bleuté sera retiré dans la matinée, après chaque nouvelle ponte et il sera remplacé par un œuf dit factice (oeuf en plastique, petite bille,...). Les canaris ne font pas la différence entre un œuf ou plusieurs dans leur nid, il n'est donc pas obligatoire de remplacer tous les œufs pondus par des factices, un seul suffira. La femelle commencera sûrement à couver l'œuf factice à partir du 3ème œuf pondu. L'utilisation d'oeufs factices permet de garantir une croissance constante au niveau des jeunes.

Pendant la période de ponte, les oeufs seront disposés dans un petit récipient ouvert, contenant par exemple des graines d'alpiste ou de l'ouate, à température ambiante. Il n'est pas nécessaire de retourner les oeufs quotidiennement, du moment ou l'oeuf est placé la pointe en bas.

Pour distinguer plus aisément la fin de la ponte, le dernier œuf pondu sera généralement plus bleuté que les précédents. Il faut savoir qu'un œuf retiré et non couvé, est valable une dizaine de jours.

Après la ponte, les œufs seront restitués au couple en les déposant délicatement dans leur nid. La couvaison commence réellement à partir de ce moment là. Afin de ne pas fatiguer la femelle, à couver inutilement, il est préférable de mirer les œufs à partir du sixième ou septième jour. Pour le mirage des œufs, il y a différentes techniques, mais la plus simple est d'utiliser une petite lampe de poche ou stylo mireur pour vérifier la bonne fécondité de ceux-ci. Un œuf fécondé est plus opaque à la lumière et laisse apparaitre parfois quelques vaisseaux sanguins. Tandis qu'un œuf non fécondé, dit œuf clair, est transparent. Si, un ou plusieurs œufs devaient s'avérer clairs, ceux-ci seraient retirés, ainsi que le nid, si la totalité était non fécondée. L'éclosion aura lieu vers le 13ème ou 14ème jour de couvaison.

Elevage des Nouveaux-Nés

Quand les poussins viennent juste de sortir de l’œuf, ils sont mouillés, ils ont une tête disproportionné par rapport à la grosseur de leur corps et les yeux sont clos. A partir du deuxième jour de vie, le duvet qui recouvre leur corps devient plus fin et, au bout de huit jours, ils ont doublé de volume, ouvert les yeux et réclament de la nourriture avec toujours plus d’insistance. Cette nourriture sera constituée de pâtée à base d’œufs, celle-ci doit être légèrement humidifiée et disposée dans une mangeoire, elle sera remplacée deux à trois fois par jour.

Pendant les premiers jours de la vie, les petits réclament à manger continuellement. A mesure qu’ils se développent, la quantité de nourriture qu’ils peuvent avaler est plus importante et, par conséquent, les becquées deviennent moins fréquentes. Le mâle, aide la femelle à donner la becquée aux petits et la remplace sur le nid quand elle doit s’absenter pendant quelques instants.

Entre le 18ème et le 20ème jour, les petits abandonnent le nid ; à trois semaines, ils commencent à pépier ; vers le 25ème jour, ils se nourrissent tout seuls. Trois semaines après leur naissance, leur alimentation doit nécessairement subir quelques modifications ; on réduit graduellement la quantité de pâtée à l’œuf pour le remplacer par un mélange de graines.

Le baguage des oisillons

Vers le 6ème où 7ème jour, l'oisillon pourra recevoir une bague fermée (carte d'identité).

Tenir le jeune dans une main et la bague dans l'autre. Passer les 3 doigts antérieurs dans la bague. Glisser la bague en tenant le doigt postérieur parallèlement à la patte du jeune.

Une fois la bague passée le plus loin possible sur la patte (sans forcer), un cure dents permettra de ressortir le doigt postérieur de la bague. A cet âge là, les os de la patte ne sont pas encore solidifiés, c'est toujours du cartilage.

Pour s'assurer que le jeune n'a pas été bagué trop tôt, il suffit d'essayer de faire ressortir la bague de la patte de l'oisillon, sans forcer. Dans le cas, ou la bague s'enlève facilement, il est conseillé de la retirer et d'essayer de le baguer à nouveau, le lendemain.

Le jeune est bagué.

Pour éviter de retrouver les jeunes hors de la cage à cause des parents, il est parfois nécessaire d’entourer la bague de l'oisillon par un sparadrap de couleur chair.

Article rédigé par Cédric Courbois